一人暮らしの人が亡くなった場合、遺品整理の費用について、多くの遺族が不安や疑問を感じるのではないでしょうか。突然の出来事に直面し、誰が片付けをおこなう責任を負うのか、費用負担はどのように決められるのかはよく起こりうるトラブルです。

片付け費用は、一般的に相続人が支払いますが、物件の所有形態や遺族の状況によって異なります。

本記事では、一人暮らしの人が亡くなった後の片付け費用に関する情報を詳しく解説します。片付け費用の注意点や行政の手続きまで、必要な知識をわかりやすくお伝えするので、ぜひ参考にしてみてください。

大切な人の遺品を丁寧に整理しながら、遺品整理を円滑に進めましょう。

目次

一人暮らしで死亡した場合片付け費用を支払う人

片付け費用を負担する人は、物件の所有形態や遺族の状況によって異なります。

- 持ち家の場合:相続人

- 賃貸の場合:連帯保証人

連帯保証人が不在の場合は相続人が支払う必要があり、民法に基づいています。

相続人が複数存在する場合は、相続分に応じて費用を分担します。話し合いによって分担割合を決めることも可能です。

ただし、片付け費用の支払いを遺産からおこなうと相続放棄ができない点に注意が必要です。遺産から支払うと相続の承認とみなされるため、遺産相続の際は慎重に判断しましょう。

一人暮らしで死亡した場合に片付けをおこなう人

一人暮らしで亡くなった場合、遺品整理や部屋の片付けは基本的に親族がおこないます。しかし、以下のケースで違いがあります。

- 一般的には相続人がおこなう

- 持ち家で相続人がいない場合は弁護士か国

- 賃貸で相続人がいない場合は連帯保証人

一人暮らしの人が亡くなった場合の遺品整理は、状況によって対応する人が異なります。遺品整理を円滑に進めるためにも、事前に家族や親族と話し合っておきましょう。

一般的には相続人がおこなう

一人暮らしで死亡した場合、一般的には相続人が法的責任を持って遺品の片付けや整理をおこないます。

賃貸物件の場合は、契約書に定められた退去期限までに部屋を原状回復し、すべての私物を片付ける必要があります。怠ると追加で賃料が発生する可能性があるので、注意してください。

持ち家の場合は、速やかな片付けが重要です。放置すると害虫や野生動物の住処となったりカビが発生したりして、建物の劣化が進むことがあります。また、固定資産税を継続して支払わなければならないことに加え、近隣への迷惑や防犯上の問題など、さまざまな空き家リスクがあります。

問題を防ぐために、相続に関する法的手続きや遺品整理は早く完了させましょう。

持ち家で相続人がいない場合は弁護士か国

持ち家で相続人がいない場合は、弁護士か国が法的手続きにしたがって片付けをおこないます。

相続人が見つかるまでの期間は、裁判所によって選任された弁護士が相続財産管理人として財産の管理を担当します。相続財産管理人とは、相続人が不在の場合に相続財産を適切に管理し、債権者への支払いや財産の清算をおこなう人のことです。選任するためには、家庭裁判所への申請が必要です。

相続財産管理人の業務は財産の調査や管理、債務の弁済などです。最終的に相続人が見つからなかった場合は、相続財産は国が法令に基づいて住宅を含むすべての財産を処分します。

賃貸で相続人がいない場合は連帯保証人

賃貸物件で相続人が存在しない場合、物件の片付けと整理の責任は連帯保証人に移行します。連帯保証人は物件内の所持品や家具などの処分を含む、一切の片付け作業をしなければいけません。

相続人が相続放棄の手続きをおこなっても、連帯保証人となっている場合は、物件の片付けと原状回復の義務があります。

物件の片付けは、大家や不動産会社から指定された期限までに完了させる必要があります。期限を過ぎると追加で賃料が発生するため、計画的に作業を進めることが重要です。

一人暮らしで死亡した場合の片付け費用

遺品整理の費用相場は、作業内容や地域により異なり、小規模な場合は3万円程度から、大規模な整理では25万円以上になります。料金は主に部屋の広さと数で決まり、整理が必要な空間が広がるにつれて費用も増加します。

間取り別の相場料金は、次のとおりです。

| 間取り | 料金相場 | 作業人数 | 作業時間 |

|---|---|---|---|

| 1R・1K | 3万円~ | 1~2名 | 1~3時間 |

| 1DK | 5万円~ | 2~3名 | 2~4時間 |

| 1LDK | 8万円~ | 2~4名 | 2~6時間 |

| 2DK | 9万円~ | 2~5名 | 2~6時間 |

| 2LDK | 10万円~ | 3~6名 | 3~8時間 |

| 3LDK | 15万円~ | 4~8名 | 5~12時間 |

| 4LDK以上 | 22万円~ | 4~10名 | 6~15時間 |

広い部屋では作業時間と必要な人員が増加するため、人件費を含めた総費用が高くなります。

一人暮らしで死亡した場合の片付け費用を抑えるポイント3つ

一人暮らしで亡くなった場合、遺品整理や片付けの費用は予想以上に高額になります。しかし、以下の適切な準備と対策をすれば、費用を抑えることが可能です。

- 作業を自分でおこなう

- 業者から相見積もりを取る

- 遺品を売却する

ポイントを押さえると、遺族に余計な負担をかけることなくスムーズな対応ができます。ひとつずつ見ていきましょう

作業を自分でおこなう

自分でできる作業を積極的におこなうと、遺品整理にかかる費用を大幅に抑えられます。遺品整理にかかる全工程を専門業者に任せてしまうと、作業時間や人件費などの要因により、費用が予想以上に高額になる可能性があります。

事前に遺品を必要な物と不要な物に分類して整理するだけでも、業者の作業時間を短縮でき、費用の削減につなげられるでしょう。

自分で整理作業すれば、大切な貴重品や思い出の品が誤って廃棄されるリスクを未然に防げるというメリットもあります。

業者から相見積もりを取る

複数の業者から見積もりを取得すると、費用を比較できます。

業者によって料金体系や見積もり方法が大きく異なり、同じサービス内容でも業者の規模や地域、専門性などによって費用に差が生じます。

見積もりを取得すれば一般的な相場や適正価格を把握でき、過剰な請求を避け、予算内で最適なサービスの選択が可能です。

基本料金に加えてオプションサービスを細かく見直すと、不要なサービスを省き、さらなるコスト削減が可能です。必要最小限のサービスに絞れば、費用を抑えて依頼できるでしょう。

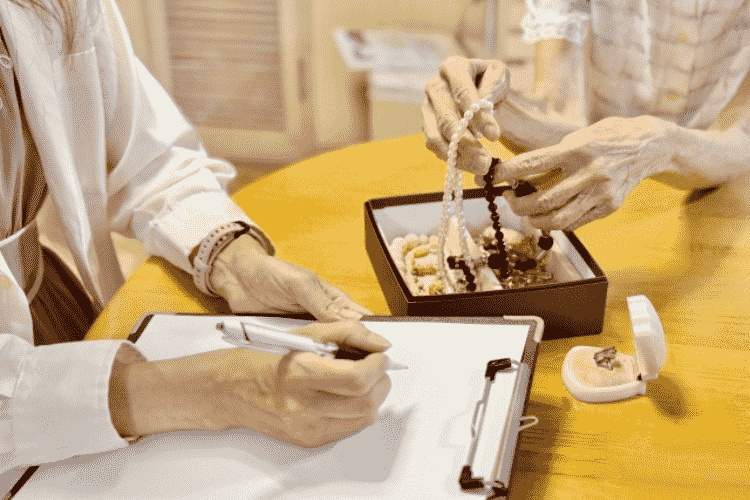

遺品を売却する

使える家具や家電製品を売却すると、遺品整理にかかる費用の一部を補填できます。とくに状態の良い家電製品は、まだ十分な価値があることが多いです。

売却は、リサイクルショップやネットオークションが便利です。リサイクルショップは即日現金化ができ、ネットオークションは高値で売却できる可能性があります。

ブランド品や骨董品、美術品などの価値のある遺品は、売値が高額になることもあるでしょう。とくに状態の良い品物や希少価値のある物は、慎重に価値を見極めることが重要です。

専門の買取業者に依頼すると、一般的な買取価格よりも高値で買い取ってもらえる場合があります。とくに美術品や骨董品、貴金属などは、専門知識を持った業者に査定してもらうと良いでしょう。

一人暮らしで死亡した場合の流れ

一人暮らしの人が死亡した場合は、以下の流れで片付け作業を進める必要があります。

- 死亡連絡を受ける

- 死亡した際の手続きをする

- 遺品の確認をする

- 部屋を片付ける

- 家を処分する

手続きはできるだけ早く対応することが重要です。とくに死亡確認後の行政手続きには期限がある物も多いため、計画的に進めましょう。

死亡連絡を受ける

一人暮らしで死亡した場合、警察や救急隊などの公的機関や、近隣住民や親族などの発見者から最初に連絡が入ります。発見者は主に親族や近所の住民が多く、定期的な訪問や異変に気付いた際に発見するケースが多いです。

発見者からは、まず本人の子どもや孫などの近親者に連絡が入り、その後、親族間で必要な対応について連絡を取り合うことになります。

死亡した際の手続きをする

死亡時には、以下の手続きが必要です。

- 死亡届の提出

- 火葬許可証の手続き

- 通夜と葬儀の準備

- 国民健康保険証・運転免許証の返却

- 年金受給停止の手続き

- 契約中のスマ-トフォンやサービスの解約手続き

死亡届や火葬許可証の手続きは、法律で定められた期間内におこなう必要があります。死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村役場に届け出なければなりません。期限を過ぎると手続きが複雑になる可能性があるため、できるだけ早めに対応することをおすすめします。

火葬許可証は火葬をおこなうために必須の書類となるため、併せて申請しておきましょう。

遺品の確認をする

葬儀を終えた後は、故人の思い出が詰まった遺品を丁寧に整理し、必要に応じて遺族間で分配を決める必要があります。

遺産分割の手続きを進める際は必ず遺品や財産を詳細に確認し、リストを作成することが重要です。

主な財産の内訳

- 預貯金

- 不動産

- 証券など

相続人全員で遺産の内容や金額について正確な情報を共有し、トラブルを防ぐために話し合いを持つようにしましょう。

部屋を片付ける

遺品整理をしながら、部屋の片付けを計画的に進めていきます。故人の思い出の品を大切に扱いながら、整理を同時におこないましょう。

自分で整理作業をおこなうか、専門の業者に依頼するかは時間や労力、費用などから慎重に検討してください。それぞれのメリットとデメリットを比較しながら、最適な方法を選択することが重要です。

遺品の量が多く一人では運べない物がある場合や、作業を効率的に進める必要がある場合は、専門業者に依頼するのがおすすめです。

家を処分する

持ち家に誰も住まない、または管理や維持が困難な場合は、適切な処分方法を慎重に検討しましょう。不動産の処分に関しては、以下の選択肢があります。

- 売却

- 賃貸に出す

- 解体する

処分の仕方は故人の意向や希望を十分に考慮しながら、すべての相続人が納得できるまで、時間をかけて話し合いを重ねることが大切です。

一人暮らしで死亡した場合における遺品整理の問題点3つ

一人暮らしの人が死亡した場合、遺品整理において以下3つの問題点が挙げられます。

- 遺産の把握が難しい

- 不用品の処分が大変

- 遺品が多く、作業に時間がかかる

問題点を事前に把握しておくと、遺品整理がスムーズにおこなえます。ひとつずつ見ていきましょう。

遺産の把握が難しい

遺品整理の際、故人の遺産を正確に把握することは困難であり、多くの場合で見落としや確認漏れがあります。とくに、以下の3つについては詳しく調査しましょう。

- 現金

- 預貯金

- 不動産

パソコンやスマートフォンで資産を管理している場合は、各種アカウントのパスワードがわからないと情報にアクセスできず、大きな障害となりかねません。重要なパスワード情報は、信頼できる家族に事前にメモを残しておくことが望ましいです。

相続に関する重要書類は、どこに保管されているのか家族間で事前に把握・共有しておきましょう。

不用品の処分が大変

不用品の処分をおこなう際、遺品として残すべき物と処分する物との区別が難しく、判断に迷うことが多いです。不要に思える遺品の中にも、経済的価値や歴史的価値を持つ物があります。

遺族にとっては何気ない物でも、大切な思い出が詰まった貴重な品として保管したい場合があるでしょう。

不用品と遺品の区別は、物の価値や思い出の重みを慎重に見極める必要がある繊細な作業です。適切な判断と処分方法の選択には、多くの時間と労力を要します。

遺品が多く、作業に時間がかかる

亡くなった人が高齢だと遺品の量が膨大にあり、部屋や収納スペースに物が溢れている状態になりがちです。整理や処分に時間がかかり、一つひとつの品物の仕分けや価値判断、思い出の品の選別などに多大な労力が必要です。

とくに故人に収集癖があったり片付けが苦手だったりすると、必要な物と不要な物を見分けることが困難な状況となるでしょう。一人で片付けるのは難しいため、家族や親戚、業者などの協力が必要不可欠です。

一人暮らしで死亡した際の遺品整理のポイント3つ

一人暮らしの人が亡くなった場合、遺品整理は慎重な対応が必要です。とくに、以下のポイントに気を付けてください。

- 発見が遅れた場合は専門業者に依頼する

- 遺品整理は相続人の了承を得る

- 遺産状況を把握してから分割をする

手順を踏めば法的トラブルを避け、故人の尊厳を保ちながら遺品整理を進められるでしょう。

発見が遅れた場合は専門業者に依頼する

死亡から発見までに時間がかかってしまうと遺体が腐敗し、通常の清掃方法ではきれいになりません。室内環境が高温多湿だと、腐敗の進行が加速する可能性もあります。

腐敗にともなう特殊な臭気は、一般的な清掃用具や洗剤では完全に除去できません。臭気は建材や家具にも染み込んでしまうため、専門的な脱臭処理が必要となります。

このような場合、特殊な薬剤や機材を使用した特殊清掃が必要不可欠です。専門的な知識と経験を持った業者による、適切な処理が求められます。

腐敗が進んだ環境では、ハエやゴキブリなどの害虫が発生しやすくなっています。衛生面での二次被害を防ぐためにも、専門業者に依頼して安全に処理してもらいましょう。

遺品整理は相続人の了承を得る

遺品整理を始める前に、すべての相続人から明確な同意を得ることが必要不可欠です。一人の判断で勝手に遺品整理を進めると、他の相続人との間で深刻なトラブルや争いが発生する可能性があり、家族関係が悪化する恐れがあります。

関係するすべての相続人に事前に連絡を取り、十分な話し合いの場を設けることが大切です。遺品の整理方法や分配方法について、全員が納得できる形で決めていくことが望ましいでしょう。

遺産状況を把握してから分割をする

遺産状況を事前に把握することは、円滑な相続手続きを進めるうえで重要です。遺産状況を十分に把握せずに相続手続きを進めると、予期せぬ問題やトラブルが発生するリスクが高くなります。

故人が、他の家族に知らせていない借金や保証債務などの負債を抱えているケースは少なくありません。

相続は資産だけでなく借金などの債務も引き継がれます。そのため、事前に遺産状況を詳しく調査して把握すると、予期せぬ借金を背負うリスクを回避できるでしょう。

一人暮らし死亡片付け費用についてまとめ

一人暮らしの人が死亡した場合の片付け費用は、基本的に相続人が負担します。ただし、賃貸物件に居住している場合は連帯保証人が負う場合があるため、亡くなった人の身の回りを確認しておくことが大切です。

片付けの際は、費用や手続きの面で多くの注意点があります。できるだけ早い段階から情報を収集し、計画的に進めることが重要です。必要に応じて、専門業者に相談することも検討しましょう。

遺品整理の処分にお困りの場合は、山本清掃へご相談ください。山本清掃は、環境省が推奨する「優良認定事業者」の認定を受けています。メールや電話、LINEにて、お気軽にお問い合わせください。