親が亡くなって遺品整理の場面に直面すると「何をすればいいの?」「始める時期や費用はどれくらいかかるのか気になる!」と悩む人は少なくありません。

遺品整理のやり方や始めるタイミングに関してやり方さえわかれば、自分たちで効率良く進められます。ただし、人によっては心の整理がつかず作業がはかどらない人もいるでしょう。そのような場合は、遺品整理業者に依頼するのもおすすめです。

本記事では、遺品整理を始めるタイミングから費用の目安、効率良く作業を進める方法を解説します。遺品整理をスムーズに進めるために、ぜひ参考にしてください。

目次

遺品整理とは

遺品整理とは、故人が残した物品を整理したり処分したりする作業のことを指します。基本的には、故人の親族をはじめとした相続人が中心となっておこなうのが一般的です。

遺品整理は単なる片付けとは違い、思い出の品をどうするか決めたり相続に関わる物を見つけ出したりと、やるべきことが多くあります。他にも、費用や作業時間についても考える必要があるでしょう。

以下では、遺品整理の費用相場と作業時間について解説します。

費用相場

遺品整理にかかる費用は、自分でおこなうか業者に依頼するかで大きく変わります。もし自分たちだけでおこなう場合、粗大ごみの処分費用やごみ袋、段ボール代などはみておきましょう。

一方で、専門の業者に依頼した場合の費用は、部屋の広さや荷物の量によって決まるのが一般的です。具体的な料金相場の目安を、以下の表にまとめました。

|

間取り |

料金相場 |

作業人数 |

作業時間 |

|---|---|---|---|

|

1R・1K |

3万円~ |

1~2名 |

1~3時間 |

|

1DK |

5万円~ |

2~3名 |

2~4時間 |

|

1LDK |

8万円~ |

2~4名 |

2~6時間 |

|

2DK |

9万円~ |

2~5名 |

2~6時間 |

|

2LDK |

10万円~ |

3~6名 |

3~8時間 |

|

3LDK |

15万円~ |

4~8名 |

5~12時間 |

|

4LDK以上 |

22万円~ |

4~10名 |

6~15時間 |

【関連記事】京都市の遺品整理費用はどれくらい?相場や安くなるコツを解説

自分たちだけで取り組んだ場合よりも高額になり、状況次第では数十万単位の費用がかかります。

作業時間

遺品整理の作業時間は、遺品の量や作業人数によって、かかる時間が違います。例えば、故人がワンルームに住んでいた場合、遺品の量は比較的少ないので作業はスムーズに進みます。手伝う人が多ければ、1~2日程度で終わらせることも可能です。

しかし、部屋数が多いとその分遺品の量も多くなるため、整理にはかなりの時間が必要です。もし2人程度の少ない人数で作業すると、場合によっては1ヵ月以上かかるケースもあるでしょう。

親の遺品整理が大変な理由3つ

遺品整理は、多くの人が「精神的にも体力的にもキツい」と感じています。その理由は、以下の3つです。

- 精神的に辛い

- 捨ててよい物がわからない

- 時間がない

それぞれの理由について、詳しく見ていきましょう。

精神的に辛い

遺品整理が大変な理由は、精神的な辛さです。親が長年住んでいた家や、大切に使っていた物には、家族との思い出が詰まっています。遺品を手に取るたびに思い出が蘇り「これを捨てるなんてできない……」と手が止まってしまうことが少なくありません。

親の死とあらためて向き合う時間が必要になるため、精神的な負担が大きく、つい後回しにしてしまう人が多いのが現状です。

捨ててよい物がわからない

遺品を整理していると、判断に迷う場面が何度も訪れます。特に故人が大切に集めていたコレクションなどがあると、その価値がわからず、どう扱っていいか困ってしまいます。

また「全部きれいに片付けないと!」と思い詰めて、辛くなってしまう人も多いです。一つひとつの物にどう向き合うか、その判断の難しさが作業を滞らせる原因となっています。

時間がない

遺品には現金や貴重品のような大切な物から、家具や衣類、日用品などさまざまです。遺品を確認し、仕分けて片付けるには想像以上に多くの時間と労力がかかります。

仕事や子育てで毎日忙しく過ごしていると、まとまった時間を確保すること自体が難しく、なかなか作業が進みません。時間を確保できないと、遺品整理が終わるまでに数ヵ月を要することもあるでしょう。

【関連記事】遺品整理がつらい理由5つと乗り越える方法4つを詳しく解説

親の遺品整理をする前にやること4つ

遺品整理は思っている以上に大変な作業です。しかし、以下の4つのことを事前におこなうだけで、後の作業がスムーズに進みます。

- 遺族の合意を得る

- 遺言書を探す

- 負債があるか調べる

- 計画を立てる

ひとつずつ、具体的に何をすればいいのかチェックしていきましょう。

遺族の合意を得る

最初にやるべきことは、故人の財産を相続人全員から遺品整理の合意を得ることです。もし合意を得ずに整理を始めると、他の相続人から「勝手に整理して、価値のある物を隠したんじゃないの?」と疑われる可能性があります。

相続人同士のトラブルを防ぐためにも、事前に全員から委任状などの書面で同意をもらっておくと安心です。

遺言書を探す

遺品整理をスタートする前に、必ず遺言書がないかを確認しましょう。遺言書に相続財産について記載されていれば、内容にしたがって遺品整理を進めやすくなります。

遺言書は故人の最後の意思表示なので、これを尊重することが後の相続トラブルを防げます。

遺言書はなく、代わりにエンディングノートを残しているケースもあるため、見つけた場合は確認しておきましょう。

負債があるか調べる

遺品整理を始める前に、借用書や借金といった「マイナスの財産」がないか、必ず確認してください。探してみると、借金の契約書や不動産投資のローンに関する書類が見つかることがあります。

もしマイナスの財産が多い場合は「相続放棄」を検討する場合が出てきます。相続放棄とは、借金も含めて一切の財産を相続しないことです。

ただし、相続放棄をする前に遺品を処分してしまうと「相続する意思がある」と見なされてしまう可能性があります。そのため、相続放棄をする人は遺品整理には手を付けないようにしてください。

相続放棄の手続きは、相続の開始を知ったときから3ヵ月以内におこなう必要があるので、できるだけ早く財産状況を調べておきましょう。

計画を立てる

スムーズな遺品整理をおこなうために、作業計画を立てることが重要です。

遺品整理は時間がかかるため、最初に「誰が」「何を」「いつまでに」終わらせるのかを決めておかないと、作業がはかどらず長引きます。具体的には、以下の内容を事前に決めておくと良いでしょう。

- 作業を始める日と、目標の終了日を決める

- 住まいの地域のごみ収集日(特に粗大ごみ)を確認する

- どの部屋から、どのような順番で片付けていくかを決める

計画を立てればやるべきことが明確になり、作業がスムーズに進みます。

親の遺品整理はいつから始める?ケース別に紹介

遺品整理を始めるべきタイミングは、以下3つのケースによって大きく変わります。

- 故人と同居していた場合

- 故人が一人暮らししていた場合

- 故人が賃貸に住んでいた場合

それぞれ、遺品整理を始める最適なタイミングを紹介します。

故人と同居していた場合

もし故人と一緒に住んでいたのであれば、遺品整理を急ぐ必要はありません。親が使っていた部屋や物は、気持ちが少し落ち着いて、前向きになれてからゆっくりと片付けを始めましょう。

例えば、四十九日や一周忌などで親族が集まるタイミングに合わせて「これは残そう」「これは処分しよう」と話し合いながら整理するのも良い方法です。ひとりで抱え込まず、みんなで思い出を語り合いながらおこなうと、気持ちの整理もつきやすくなります。

故人が一人暮らししていた場合

故人が一人暮らしをしていた場合は、できれば四十九日を迎える頃までには遺品整理を始めるのがおすすめです。誰も住む予定がない家を放置してしまうと、以下のようにさまざまなリスクが生まれます。

- 家が老朽化して壊れ、近隣住人や通行人に被害を与える

- 動物や害虫が棲みつき、近所トラブルの原因になる

- 空き巣や不法侵入など犯罪リスクが上昇する

家の売却や処分を検討するためにも、早めに動き出すことが大切です。

故人が賃貸に住んでいた場合

故人が賃貸住宅の場合、退去手続きを済ませない限り、家賃を払い続けなければなりません。家賃は相続人が支払う必要があります。

部屋を明け渡すためには、室内の遺品をすべて片付けなければなりません。無駄な出費を少しでも抑えるためにも、できるだけ早く遺品整理に取りかかりましょう。

親の遺品整理を効率良く進める5つのステップ

遺品整理は以下のステップを踏むと、作業効率は劇的にアップします。

- 貴重品を探す

- 分別する

- 売却する

- 処分する

- 清掃する

5つのステップを参考に、ひとつずつ着実に進めていきましょう。

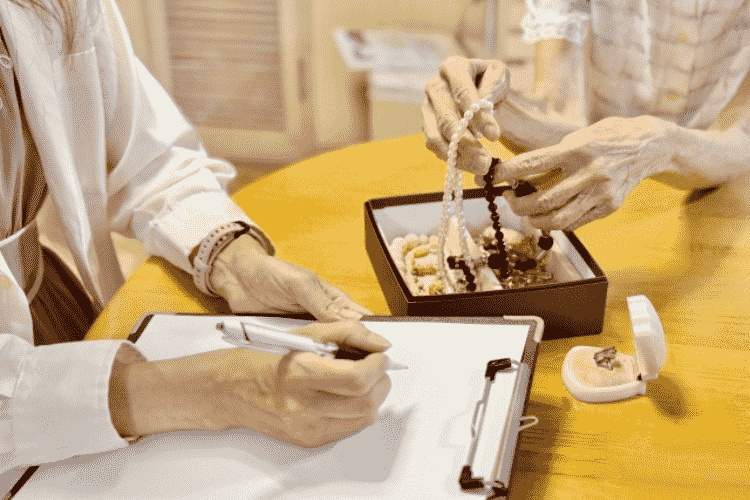

貴重品を探す

まずやるべきことは、家の中にある貴重品をすべて探し出すことです。特に、以下の物は念入りに探しましょう。

- 株券や投資信託などの有価証券

- 預金通帳やキャッシュカード

- 印鑑(特に実印)

- 権利書や契約書などの重要書類

- 貴金属やブランド品

これらを最初に見つけておけば、安心して次の分別作業に進めます。

分別する

貴重品の捜索が終わったら、すべての遺品を残す物と捨てる物の2つに分けましょう。分別の際は「捨てようか保管しようかどうしようかな…」と迷う場面が必ず出てきます。そのような場面に直面したときに備え、物を入れる保留ボックスを作っておくと、作業がスムーズに進みます。

次に、捨てる物の中からリサイクルできる家電や家具と、処分する物を分けていきます。処分する物は、燃えるごみと燃えないごみなどに分別する必要があるので、種類ごとに段ボール箱を用意しておくとよいでしょう。

売却する

捨てると決めた物の中でも、まだ使えそうな家具や家電、衣類などはリサイクルショップに持っていくのがおすすめです。リサイクルショップに売れば、捨てるときの心の負担も少し軽くなります。

自分にとっては価値がない物でも、思わぬ値段で買取りしてもらえることがあるので、ぜひ一度査定に出してみてください。

処分する

分別作業で処分すると決まった物は、自治体のルールにしたがって正しく捨てましょう。燃えるごみや燃えないごみ、資源ごみなど捨て方は地域によって細かく決められているため、事前にホームページなどで確認してください。

「実家が遠くて出向くのが大変……」そのような場合は、まとめて回収してくれる不用品回収業者に依頼するのも賢い方法です。

清掃する

遺品を運び出したら、最後は感謝の気持ちを込めて、部屋の清掃をおこないましょう。掃除をするときは、洗剤や薬剤の取扱いに注意して、必ず窓を開けて換気をしながら作業してください。

もちろん、自分で掃除をすればコストはかかりませんが、汚れがひどい場合や時間が無い場合はハウスクリーニング業者に頼むのも良いでしょう。

【関連記事】遺品整理の作業完了までの流れを詳しく解説!自分で作業するやり方も紹介

親の遺品整理で処分しやすくなるコツ2つ

「頭ではわかっているんだけど、やっぱり親の物を捨てるのには抵抗がある……」そんな人のために、処分をしやすくする2つのコツを紹介します。

- 形見分けをする

- 遺族で協力しておこなう

捨てるのに抵抗がある人は、ぜひ試してみてください。

形見分けをする

遺品を捨てることに強い抵抗を感じるなら、形見分けという方法を試してみてください。形見分けとは、故人が愛用していた品を親しい友人や親戚に譲ることです。故人を大切に思ってくれる人たちに渡せば、捨てる罪悪感がなくなります。

また、現物を残すのが難しい衣類や手紙などは、写真に撮ってデータとして保存しておくのも良い方法です。ただし、形見分けは後々のトラブルを防ぐためにも、相続人全員の了承を得てからおこなうようにしましょう。

遺族で協力しておこなう

遺品整理は体力的にも精神的にも、大変な作業です。法事で親族が集まる機会があれば、ぜひ「遺品整理を手伝ってほしい」と声をかけてみましょう。みんなで一緒に作業を進めれば、一人あたりの負担が減るだけでなく、故人の思い出を語り合う貴重な時間にもなります。

複数人で対応することで、捨てるか否かといったことをその場で話し合えるので、後の相続トラブルを防げます。もし協力してくれる親戚が少ない場合や、遠方に住んでいて頼むのが難しい場合は、無理せず遺品整理の専門業者に頼るのがおすすめです。

親の遺品整理で注意すべきポイント3つ

遺品整理では、以下3つの注意点があります。

- デジタル遺品に気をつける

- 相続税がかかる

- 遺品を簡単に譲渡しない

注意点に気を付けて、遺品整理を終えましょう。

デジタル遺品に気をつける

遺品整理の際に頭を悩ませる問題として、デジタル遺品があります。デジタル遺品とは、故人が使っていたパソコンやスマートフォンの中に残されたデータや、ネット上のアカウント情報のことです。特にデジタル遺品の問題で多いのが、パスワードがわからなくて中身を確認できないことです。

ネット証券の口座情報や友人の連絡先を見たくても、ロックを解除できないとどうすることもできません。むやみに間違ったパスワードを入力し続けると、データがロックされて二度と開けなくなるリスクがあります。

パスワードがどうしてもわからない場合は、無理せずデジタル遺品を専門に扱う業者に相談すると良いでしょう。

相続税がかかる

相続財産を受け継いだ場合、相続税がかかることを覚えておきましょう。相続税は、受け取った財産の合計額が一定の金額を超えた場合にのみ発生します。税金がかからない非課税の枠を基礎控除額といい、以下の計算式で求められます。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

相続する財産の合計がこの金額以下であれば、相続税の支払いは必要ありません。もし基礎控除額を超える場合は、相続が始まってから10ヵ月以内に税務署への申告と納税が必要なので、忘れないようにしましょう。

相続の手続きがよくわからない場合は、税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。

【参考】「財産を相続したとき」国税庁

遺品を簡単に譲渡しない

故人の友人や親戚から「思い出に故人の愛用していた品が欲しい」と言われることがあるかもしれません。しかし、ささいな品物でも、他の相続人にとっては大切な思い出の品と考えられます。

約束したとしても、後になって「大切な品だから渡せない」となってしまうと、トラブルに発展する可能性があります。また、ひとりの判断で遺品を譲ったことで、親族間で揉める事態も考えられます。

もし誰かに何かを譲りたい場合は、必ず他の相続人全員に確認を取るようにしましょう。

親の遺品整理が大変な時は業者への依頼がおすすめ!メリット4つ

「自分たちでやるのは、時間的にも精神的にも、やっぱり限界かも…」そう感じたら、無理せず遺品整理業者に依頼するのも、ひとつの手です。遺品整理業者に依頼するメリットは、以下の4つです。

- 手間がかからない

- 立ち会う必要がない

- 買取にも対応している

- 供養してもらえる

自分たちでおこなうよりも大幅に負担を減らせるため、ぜひ参考にしてください。

手間がかからない

遺品整理業者に依頼するメリットは、なんといっても手間と時間がかからないことです。遺品の分別から搬出、処分、部屋の清掃まで、面倒な作業を一括でお願いできます。

自分たちでやれば数週間~数ヵ月とかかる作業も、プロの手にかかれば1~2日程度で終わらせてくれます。忙しくて時間が取れない人や、体力に自信がない人には心強い味方となるでしょう。

立ち会う必要がない

「実家が遠くて、何度も通うのが難しい…」という人は、業者に鍵を預けておけば、立ち会わなくても作業をしてもらえる場合があります。遠方に住んでいる人や、仕事の都合でどうしても休みが取れない場合でも、遺品整理業者が作業を進めてくれます。

精神的な辛さを感じる人にも、現場にいなくてよいという大きなメリットと言えるでしょう。

買取にも対応している

多くの業者は、不用品の回収だけでなく、価値のある物品の買取りにも対応しています。買取りしてもらえれば、料金から差し引かれるので、全体の費用を抑えられます。

売却できそうな物がある場合は、回収と買取を同時におこなってくれる業者を選ぶと、手間も省けて一石二鳥です。以下の物品がある場合は、買取りが期待できます。

- 製造年が比較的新しめの家電

- 状態の良い家具

- 宝石・貴金属

- 骨董品・美術品

- ゴルフ用品など

上記に該当する物品がある場合は、査定に出してみてください。

供養してもらえる

「仏壇や、故人が大切にしていた人形を、そのままごみとして処分するのは忍びない…」そういった遺品の扱いに悩む人は少なくありません。

遺品整理業者の中には仏壇や神棚、故人が愛用していた物品を、寺院で丁寧に供養してくれるサービスがあります。自分たちで供養する手間が省けるのはもちろん、故人への感謝の気持ちを込めて送り出せます。

親の遺品整理を業者に依頼する時にすべきこと3つ

「よし、業者にお願いしてみよう!でも、どうやって信頼できる業者を選べばいいの?」と悩んだ場合、以下3つのポイントを意識してみてください。

- 「一般廃棄物収集運搬業許可証」の有無を確認する

- 複数社から見積もりを取る

- ホームページを確認する

優良な業者を選ぶために、ひとつずつ押さえておきましょう。

「一般廃棄物収集運搬業許可証」の有無を確認する

家庭から出る不用品を回収・運搬するには一般廃棄物収集運搬業許可という、市町村が出す許可が必要です。もし許可を持っていない業者が不用品を回収した場合、不法投棄につながる可能性があります。

依頼する前には、必ず業者のホームページなどで、許可を持っているかどうかを確認しましょう。許可を持つ提携業者に委託している場合もあるので、併せてチェックすることが大切です。

複数社から見積もりを取る

遺品整理業者を選ぶ際は、必ず2〜3社以上の複数の業者から見積もりを取りましょう。遺品整理の料金は業者によって差はあるものの、基本的には部屋の広さや物量で決まります。

複数の業者から見積もりを取って比較検討すれば、サービス内容と料金に納得できる最適な業者を見つけやすいです。

「一番安かったから」という理由だけで決めず、見積もりの内容が明確か、スタッフの対応は丁寧かなども総合的に判断しましょう。

ホームページを確認する

業者を探すときは、会社のホームページを確認することが大切です。信頼できる業者のサイトには、以下の情報が掲載されています。

- 料金表

- 作業実績

- 会社情報

- サービス内容

- 許可の有無

特に顔写真付きでスタッフを紹介していたり、作業実績の写真を載せていたりする業者は信頼性が高いと言えるでしょう。

また、一般廃棄物収集運搬業を保有している業者であれば、ホームページに許可番号を掲載しています。ホームページを閲覧する際は、許可の有無も併せて確認しておきましょう。

【関連記事】優良な遺品整理業者の選び方や見分けるコツを詳しく紹介

親の遺品整理についてまとめ

親の遺品整理は、故人を偲びながら進める大切な作業です。始める時期については、四十九日の法要が終わった後や、気持ちの整理がついた後が一般的とされています。急ぐ必要がある場合は、賃貸物件の退去期限や相続税の申告期限を考慮して計画を立てましょう。

時間がない人や手間をかけたくない人は、遺品整理業者への依頼がおすすめです。部屋の片付けから清掃、処分まで1日で完結します。依頼する際は料金体系が明確で、必要な許可を持っている業者を選びましょう。

山本清掃は京都市から許可を取得した専門業者で、長年にわたり不用品回収や清掃業を営んでいます。遺品整理や特殊清掃においても豊富な実績があります。費用の相談も承っておりますので、メール、電話、またはLINEからお気軽にお問い合わせください。